忙しさに追われて、気がつけば心も体もクタクタ…。

そんな日々を過ごしていませんか?

実は、脳科学や心理学の研究によって「瞑想」がストレス軽減や集中力アップ、さらには人生の満足度を高めることまで証明されつつあります。

かつては宗教的な修行と考えられていた瞑想ですが、いまや「誰でも取り入れられる最強のセルフケア」として世界中で注目されています。

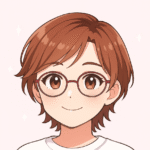

この記事では、瞑想の効果を メンタル・情報処理能力・身体・人生や性格 の4つの視点からわかりやすく解説。研究データと実生活での実践ポイントを交えながら紹介していきます。

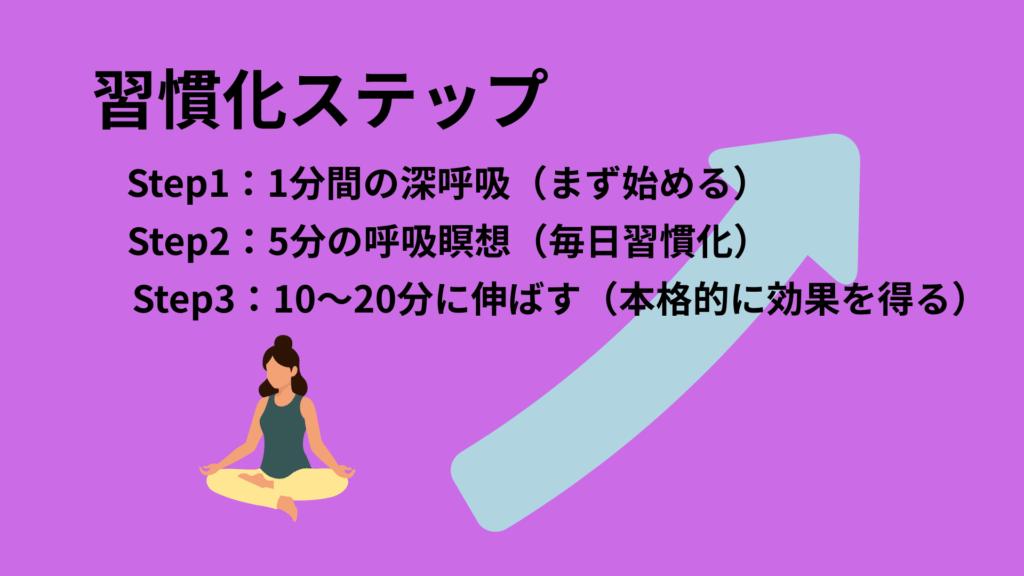

「瞑想なんて難しそう」と思う方も大丈夫。

一日5分からの小さな習慣が、あなたの心と体を整え、人生を大きく変えていくかもしれません。

結論 瞑想をしないのは人生の大損失💫

瞑想の効果

瞑想がメンタルに与える効果

- うつの改善

瞑想の効果の中でも、もっとも研究が進んでいるのが「うつ」に対する効果です。認知行動療法と並んで注目されているのが「マインドフルネス瞑想」。ある研究では、抗うつ剤と同等の効果を示す可能性があると報告されました。特に再発予防においては高い効果が期待できます。

ただし、現在薬を服用している方は、必ず主治医に相談することが大切です。瞑想は補助的なアプローチとして取り入れるのが望ましいでしょう。

- 不安の改善

「不安」という感情は外からやってくるものではなく、実は自分の内側から生まれています。瞑想は、この「不安を客観的に観察し、受け入れる」練習になります。

研究では、不安障害の改善にも効果が認められており、抗不安薬と同じレベルの効果が報告されています。さらに、瞑想はうつや不安の予防にも役立つと言われています。

「2014年のJAMA Internal Medicineのレビューによると、瞑想プログラムは抗うつ薬などの他の治療法に匹敵する効果を示すことがあるとされます(ただし、小~中程度の効果)」

「MBCT(マインドフルネス認知療法)は再発予防において、抗うつ薬と同等の効果があると報告されています。研究によれば、再発リスクは30~60%程度低下するとされています。」

Wikipedia:マインドフルネスに基づく認知行動療法

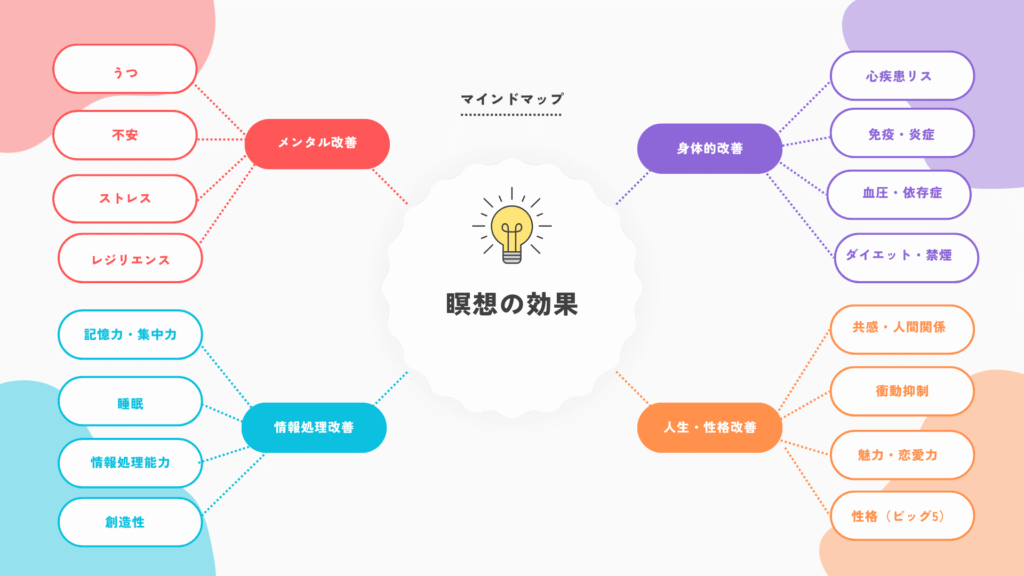

- ストレスの軽減

ストレス社会に生きる私たちにとって、瞑想はまさに必須スキル。

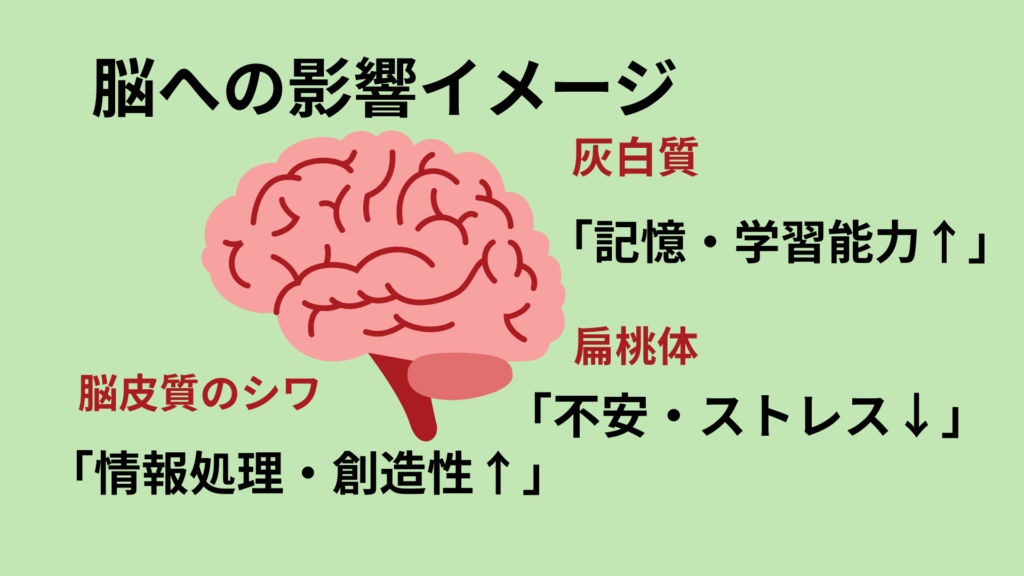

驚くべきことに、瞑想を続けるとわずか4~8週間で脳の構造そのものが変化することがMRI研究で示されています。特にストレスを感じやすい扁桃体の活動が落ち着き、前頭前野が活性化するのです。

「逃げるようにストレスから離れる人生は、砂漠のように味気なくなる」というフレーズは、誰かの発言というわけではありませんが、人生を「砂漠」に例え、刺激の重要性を伝えています。瞑想は、ストレスと向き合い、人生をより豊かにするための土台となります。

- パニック障害の改善

3か月間の瞑想プログラムに参加した人の中には、パニック発作が減少し、6か月後も改善が持続していたという報告があります。薬に頼らない選択肢の一つとしても注目されています。 - レジリエンス(回復力)の向上

逆境に強い人を「レジリエンスが高い」と表現します。MBSR(マインドフルネス・ストレス低減法)の研修を受けた人は、ワーキングメモリの向上や、困難から立ち直る力が高まったと報告されています。 - 幸福感の改善

瞑想をすると、日常の小さなことにも幸せを感じられるようになります。忙しい毎日の中でも「今ここ」を味わえることで、人生全体の満足感が高まります。 - 本番に強くなる

スポーツや試験など、緊張を強いられる場面の前に20分間の瞑想を行うと、パフォーマンスが向上するという研究もあります。瞑想は「科学的に効果が証明された心のトレーニング法」なのです。

瞑想が情報処理能力に与える効果

- 記憶と学習能力の改善

長期間瞑想を続けている人は、脳の灰白質が発達していることが分かっています。灰白質は記憶や学習をつかさどる部分で、加齢によって減少しやすい領域でもあります。 - 集中力の改善

「勉強や作業に集中できない」と悩む人にも瞑想は効果的です。わずか10分間の瞑想で、気が散るのを防ぎ、集中力が高まります。 - 睡眠の質の向上

瞑想を取り入れた人は、平均睡眠時間が8時間から6時間に減少しても、認知機能には差がなかったという研究結果があります。入眠もスムーズになり、深い休息が得られます。 - 情報処理能力の改善

20年以上瞑想を続けている人の脳は、脳皮質の折り畳み度(しわの多さ)が増えていることがわかっています。これは情報処理能力や決断力、感情コントロール能力の向上につながります。 - 感情的知性(EQ)の向上

わずか4日間で160分の瞑想を行うだけで、共感力が高まることが報告されています。人の気持ちを理解する力=EQは、仕事や人間関係に直結する能力です。 - ADHDの改善

瞑想は注意欠陥・多動性障害の症状を和らげる可能性があります。薬を使わずに衝動を抑える手段としても研究が進められています。 - マルチタスク能力の改善

スマホやPCで同時に複数の作業を行う私たち。マルチタスクは脳に大きな負荷を与えますが、瞑想はその害を防いでくれることがわかっています。 - 創造性の向上

特に「ヴィパッサナー瞑想」は、発想力を高め、クリエイティブな作業に効果的だとされます。

瞑想が身体に与える効果

- 依存症の改善

アルコールや薬物依存の改善に瞑想が役立つことが分かっています。欲求に流される衝動を客観的に観察できるようになるのです。 - 心疾患リスクの改善

高リスク群を対象にした研究では、瞑想を取り入れることで5年後の心疾患リスクが48%も減少しました。 - 免疫機能の改善

瞑想はミトコンドリアの働きを高め、代謝やエネルギー産生を促進することが分かっています。ストレスの軽減、自律神経のバランス調整、そして遺伝子レベルでの免疫細胞の変化を通じて免疫機能を向上させる可能性が科学的に示唆されています。特にマインドフルネス瞑想は、炎症反応に関わる遺伝子の発現を変化させ、ウイルス感染への抵抗力を高める効果が研究で報告されています。 - 血圧の改善

瞑想は短時間で深いリラックスをもたらすため、忙しい人ほど効果を実感しやすいでしょう。瞑想によって自律神経のバランスが整い、心身の緊張が和らぐことで、結果的に血圧が安定しやすくなると思われます。しかしその効果は限定的で、直接的な血圧低下効果は確定されていません。 - 炎症の改善

慢性炎症はさまざまな病気の原因となります。瞑想を8週間続けると、炎症を司る遺伝子発現が変化することがわかっています。これは瞑想によって炎症性サイトカインであるIL-6が低値になるためと考えられており、ストレスの低減や体内の炎症マーカーの抑制が期待されます - アルツハイマーの予防

加齢とともにリスクが高まる認知症。瞑想は脳の構造を変化させ認知機能の低下を予防する可能性があり、認知症のリスクを低下させるという研究結果が発表されています。 - テロメアの維持

細胞分裂のたびに短くなるテロメテロメアは短くなり、ある程度短くなると細胞分裂ができなくなり細胞が老化します。テロメアの長さは細胞の寿命の目安とも考えられています。 - 禁煙効果

禁煙プログラムと瞑想を組み合わせると、意思の力だけに頼るよりも高い成功率を示しました。認知行動療法をベースとしてヨガプログラムを1回/60 分/週2 回/8 週間行った研究で、ヨガは禁煙の補完療法として効果があるとの結果も報告されている。 - ダイエット効果

瞑想を12時間行ったグループは、平均で約4kgの減量に成功したという研究があります。BMI25以上の人に特に効果的でした。

瞑想が人生や性格に与える効果

- 共感能力の向上

瞑想を続けると心に余裕が生まれ、他人に優しくできるようになります。その結果、人間関係が改善し、人生全体が豊かになります。 - 衝動抑制

瞑想は「気付きの力」を高めます。無意識の反応に早く気付き、衝動をコントロールできるようになります。 - 魅力度の改善

マインドフルネスを実践する男性は、女性から「話をよく聞いてくれる」と評価され、結果的にモテるようになるという研究もあります。 - 恋愛力の改善

恋愛においても、瞑想はトラブルを減らし、乗り越える力を養います。 - 人生の目的感の増加

瞑想を通じて「自分が本当に大切にしたいこと」に気付けるようになります。人生の目的感が増すことで、日々の充実感も高まります。 - 性格そのものの改善

心理学で使われる「ビッグ5(性格特性)」の研究では、瞑想を続けることで神経症傾向が減り、誠実性や開放性が向上することが報告されています。

般若心経と瞑想の関係

瞑想のルーツをたどると、仏教の教えに行き着きます。般若心経には「世の中の喜怒哀楽は自分の内側にある」という考えが説かれています。仏陀も、心の苦しみを和らげるために瞑想を実践していた修行者の一人でした。

宗教色を取り払っても、瞑想が「自分の内側を見つめ、心を静める実践」であることに変わりはありません。

まとめ

ここまで紹介してきたように、瞑想には以下のような効果があります。

- うつ・不安・ストレスの改善

- 集中力や情報処理能力の向上

- 睡眠の質や免疫機能、心疾患リスクの改善

- 人生の目的感、共感力、性格の改善

瞑想は特別な道具も費用も必要なく、一日5分から始められる習慣です。

「続けなければ意味がないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、研究によれば8~12週間の継続で効果が現れ始めます。

まずは深呼吸を意識して、1分間だけ「今ここ」に意識を向けることから始めてみませんか?

あなたの人生が少しずつ、確実に変わっていくはずです。

コメント