ソーシャルワーカーという仕事柄、職場ではとても社交的だと思われることが多いのですが、私自身、かなり内向的で、面談のあとはいつも内省の繰り返しです。HSPかなといろいろ調べてみたこともありますが、適切な言葉が当てはまらない。そんな、今の気持ちをまとめてみました。

傾聴とは

”聴くこと”を医療福祉の現場では傾聴といいます。面談の場面などで、相手の話を注意深く聴き、言葉の奥にある気持ちや思いを理解しようとする姿勢です。相手を尊重し、否定せずに受け止めることで、安心して話せる関係が築かれます。この姿勢は、ソーシャルワークの基本ともいえるバイステックの7原則にも深く関わっています。

たとえば「受容」は、相手の感情や価値観をそのまま受け入れることで、傾聴の土台となります。「非審判的態度」は、批判や評価をせずに話を聴くことで、相手が自分らしくいられる場をつくります。「自己決定の尊重」は、聴く側が解決を押しつけるのではなく、相手自身の意思を大切にすることを意味します。

また、「意図的な感情表現の統制」や「秘密保持」は、信頼関係を支える大切な要素です。傾聴とは単に耳で聴くことではなく、心で聴き、信頼と尊重をもって向き合う行為となります。

聴くということ あかりの実践編

普段の仕事の面談場面では、適切なタイミングでの相槌や質問、時には話の内容を要約して、相手の気づきを促したりします。面談の相手は、初めましての方から家族構成まで把握している長年お付き合いしている方まで様々。お困りごとをはっきり伝えてくださる方もいれば、うまく言葉で伝えられない方も多いです。大切なのは、相手の言葉に心を傾け、興味をもって聴くという姿勢。

話しやすい雰囲気づくりも大切ですが、気持ちよくお話していただくと時に脱線することも💦。軌道修正しながら、話の核心に近づいていきます。特に、医療現場では命や生活に直結する課題を抱えていることが多く、自分のひとことが相手に与える影響を考えるととても緊張します。

時に「話を聞いてもらって、気持ちが楽になりました」と言われます。この現象は、私が何かをしたのではなく、相手が話すことで感情を含めた現状を整理できたときに感じていらっしゃるように思います。でも、そう言われたら・・・やっぱりうれしいです👍

”聴く”ことはスキル?

私自身、職場ではとても社交的だと思われることが多いのですが、実はかなり内向的で、面談のあとはいつも内省の繰り返しです。気持ちの切り替えが苦手で、常に仕事モード、職場の同僚に対しても常に神経を研ぎ澄ましていて、なかなか雑談もできないのです。HSP?と思うこともよくあります。

まったく、足元にも及ばないのですが、明石家さんまさんのトーク。さんまさんはよくしゃべる人という印象ですが、ひと一倍話を聴く人でもあると思います。聴くとは、ただ黙って聞くのではないことを体現していらっしゃいますね。軽快なトークで相手から言葉を引き出す名人。さんまさんは、一人でもしゃべっているという噂も聞いたことがありますが、私からすれば傾聴モンスターですね。

HSPかな?と思ったら

医療福祉の現場や対人援助職で共感疲労を感じている方は多いと思います。また、HSP傾向があり対人関係に悩んでいる方、でも人とのかかわりを持ちたい方など、あかりの言葉が届くといいなと思っています。

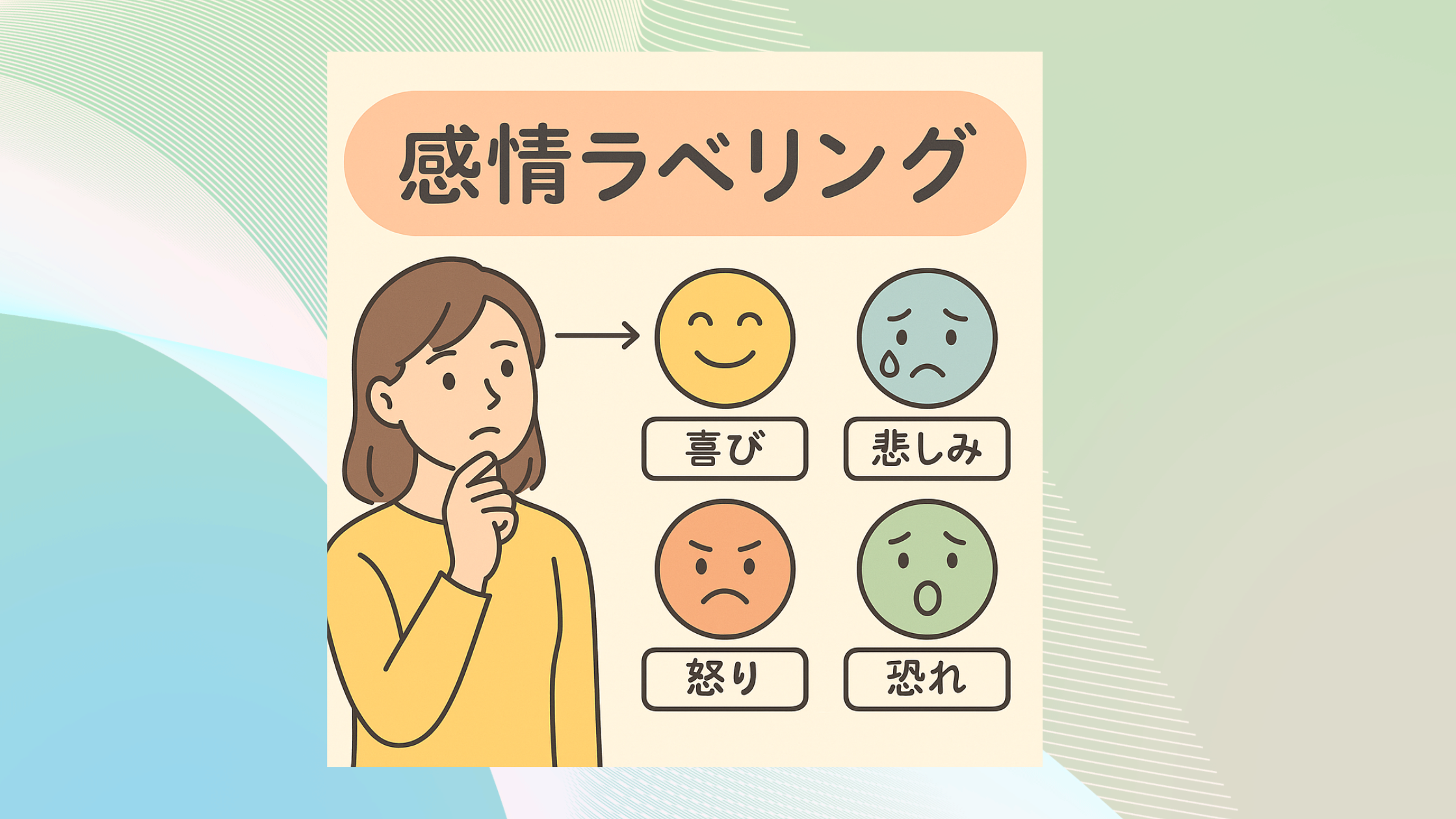

「感情コントロール」や「瞑想」の記事も書いています。もし心に触れたら覗いてみてください。

コメント